CO2排出量の計算方法をやさしく解説①

- CO2を算定したい

- 脱炭素って何からはじめるの?

- CO2の見える化をしたい

2022/11/16

【概要】

この記事を読むことで、脱炭素化を進めるにあたってまず始めに行う自社のCO2排出量の計算方法を取得できます。パート1では脱炭素の進め方、CO2排出量の計算方法、計算の考え方を詳しく解説いたします。

カリキュラム

この記事では自社のCO2排出量がわかる計算方法について説明したいと思います。

大きく4つの目次に分けてご紹介していきます。

まず始めにCO2排出量の計算方法の考え方です。

続いてCO2排出量計算に必要なCO2排出係数について、

次はエネルギー使用量の確認方法について、

最後にデータの収集方法についてご説明いたします。

またパート3では参考事例を使いながら具体的に算定するイメージを掴んでもらえれば、と考えております。

脱炭素の進め方

今回のCO2の計算のテーマの位置付けを確認します。

脱炭素をいざ進めるにあたって以下のようなプロセスで進めていきます。

まず1番始めに現状を把握する。

現状というとすなわち自社が今いくらCO2を出しているのか?

そこをしっかりと定量化していきます。

その次には課題の抽出です。1番最初に事業所全体のCO2全体を算出しますが、

内訳としてどの設備からたくさんCO2が出ているのか?大きい範囲を特定していくプロセスがあり、大きい所から順に対策の立案をしていきます。

そして計画を策定しながら各年度の設備予算に組み込み、実行し、最後に大きな検証をしていくという大きなプロセスです。

前段の現状把握についてこの後のページでご紹介します。

設備別のCO2計算方法については、今回とはまた別の記事でご紹介できれば、

と考えております。

CO2排出量の計算方法 1. CO2排出量計算の考え方

それでは計算の考え方についてご紹介をしていきます。

記事の読者の皆様におかれましては、すでにもうCO2の算定が終わっている方もいるかもしれません。中にはこれから取り組まれる方もいらっしゃると思います。

すでに取り組まれている方におかれましては、ご存知の内容が多いかもしれませんが、

復習目的もしくは参考程度に読んでいただければ幸いです。

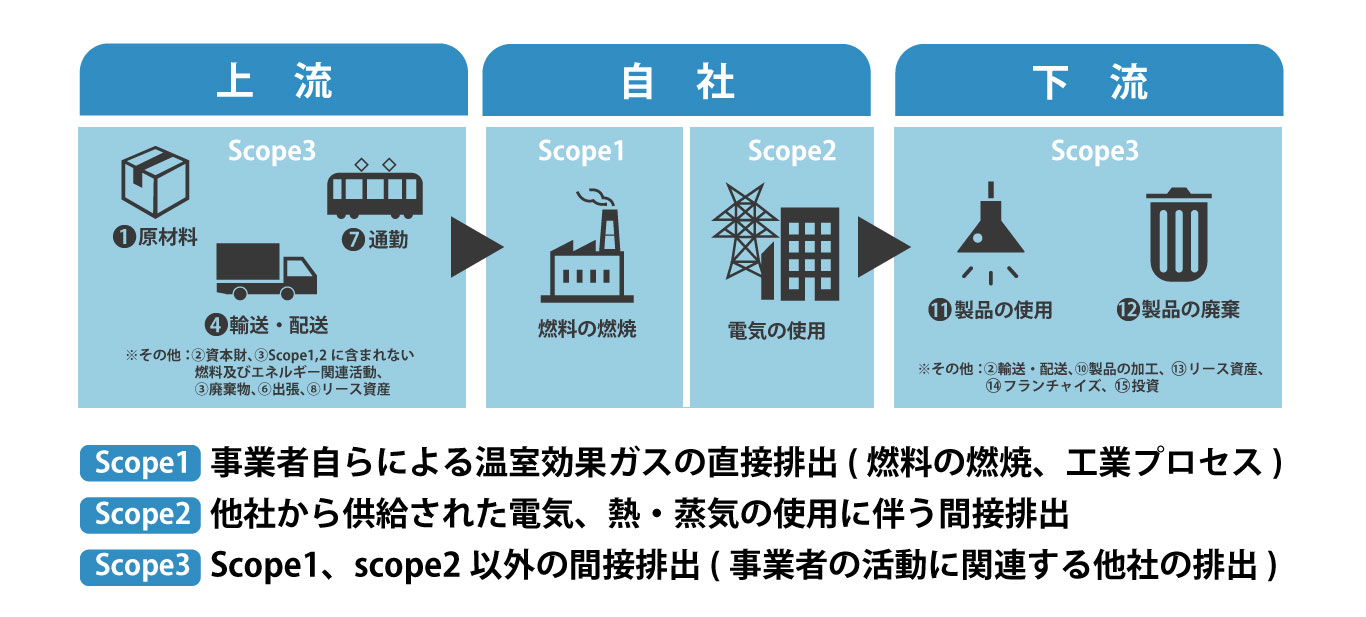

今回の計算方法のセミナーにおいては、自社のCO2がわかるというテーマとなりますので、まずはScopeの1・2にと言われる部分の特定した計算方法についてご紹介します。

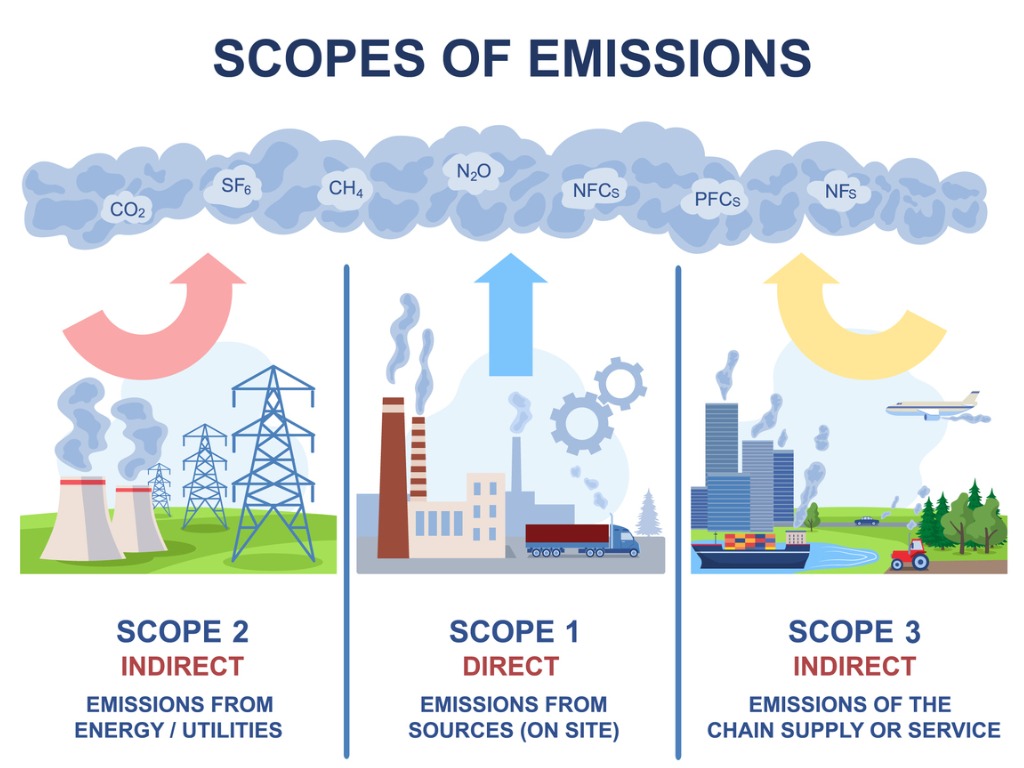

Scope123とは、排出される温室効果ガスが、排出のされ方や排出者などによって、

「スコープ1(直接排出量)」「スコープ2(間接排出量)」「スコープ3(そのほかの排出量)」の3つの区分に分けられることを言います。

CO2排出量の計算方法は、大きな考え方としては、CO2排出係数 × エネルギー使用量 という考え方になります。なので、排出係数とエネルギー使用量の情報を集めていくことが重要になります。

計算のステップとしては、はじめに購入しているエネルギーの種別を把握します。

事業者様におかれましては、例えば電気だけしか買っていないパターンもあれば、

ガスでボイラーを稼働させている事業者様もあります。

あとは、工業炉を持っている会社様は、工業炉の熱処理に焼入油を使っているパターンもあります。自分たちがどのエネルギーを使っているのか?

購入明細を集めて把握していただきます。

そして次にエネルギー種別ごとのCO2排出係数を環境省のホームページで確認します。

次にエネルギーの使用量、電気であればkWh(キロワットアワー)、プロパンガスであればkg(キログラム)、都市ガスであればm3(立法メートル)という数字を拾っていきます。

今回は自社のCO2排出量算定の基礎的な部分について説明しました。

パート2ではCO2排出量算定により必要な詳細な情報について提供したいと思います。

パート2につづく

この記事を書いた人

田崎剛史

株式会社エネルギーソリューションジャパン 代表取締役 エネルギー管理士

CATEGORYカテゴリー

-

業種でさがす

-

設備でさがす

-

お悩みでさがす

-

導入事例でさがす

いますぐ電話

いますぐ電話 お問い合わせ

お問い合わせ